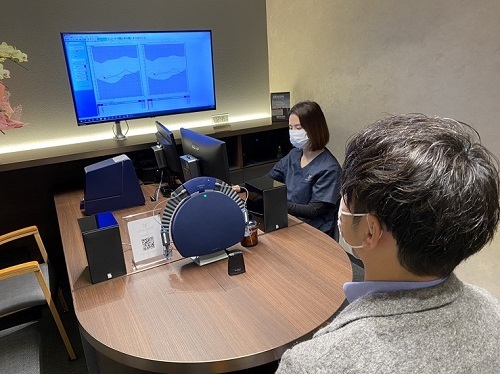

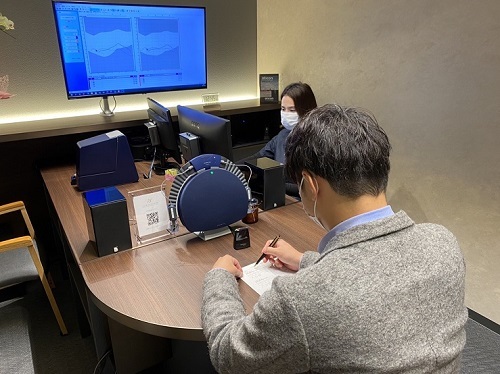

旧医院の補聴器外来専門スタジオ

次第に患者さんのニーズが増え2012年にビルの3階全フロアを補聴器外来専門スタジオに改装し、多くの方の補聴器フィッティングに携わってきました。

さらに多くの方のきこえに寄り添っていきたいと考え、交通の便の良いところに移設することを考えました。

紆余曲折はありましたが2021年10月にハラダきこえクリニック北浜を開院することができました。

旧医院の補聴器外来コーナー

- 日本聴覚医学会の補聴器適合検査の指針(2010)に定めた検査のほぼすべてができる施設にしています。

- 補聴器診療ができる検査室を3部屋用意して、できるだけ多くの方に補聴器が処方できるよう努めています。

- 補聴器診療に専念するため診療分野を聴覚に特化しています。

- 患者さんが落ち着いて検査に集中できるようにクリニックのデザインにはこだわっています。

- 日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会からの依頼により学会誌に当診療所での診療内容を投稿しました。

- 耳鼻咽喉科専門誌「JOHNS」からの依頼により当クリニックの運営法について投稿しました。

- それをきっかけに補聴器外来の開設を希望するドクターからの視察の依頼を受ける機会が、多くなっています。 また実地指導を行うこともあります。

ハラダきこえクリニック北浜が補聴器が役立つようにするための指標となる方法論を紹介する動画です。

我々医療者が行うべき検査と調整を解説した動画

我々が皆様に守っていただくようにお願いする「聴覚リハビリテーション」を解説したビデオ

補聴器はなぜメガネのようにすぐ効果が出ないのかを解説した動画

どなたかに紹介されたいときにご活用ください。

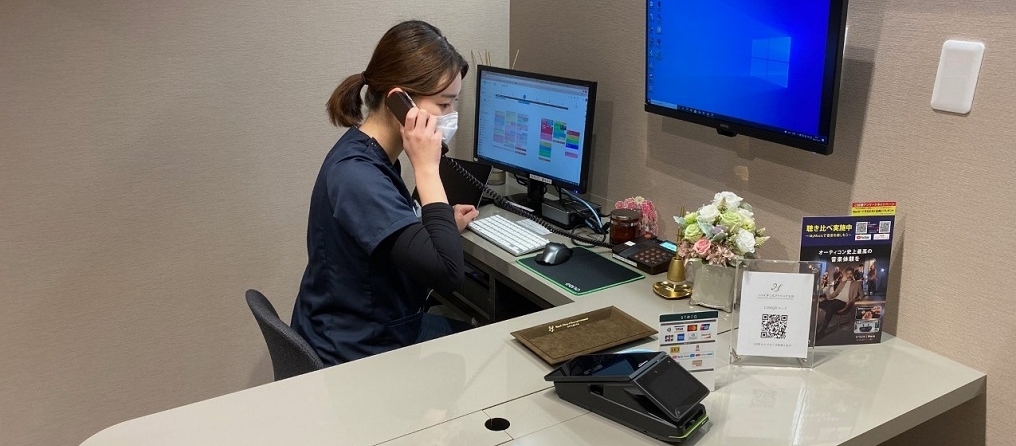

ハラダきこえクリニック北浜は補聴器購入後の方のためにサポートデスクを院内に設置しており故障やきこえに関するトラブルに対処できるように努めております。

完全予約制での補聴器外来はきめ細かな対応が可能です。

しかし、メンテナンスや簡単な修理や突然の故障に直ちに対応することができません。

そこでサポートデスクを設置して対応しております。

LINEでの対応も可能です。

またきこえや補聴器の相談窓口としても機能しており補聴器外来での対応や

医療面での対応が必要と判断した場合は、補聴器外来への予約対応や診療での対応を致します。

補聴器に慣れる(聴覚リハビリの完了)までに2-3か月の期間を要しますので

最長3カ月まで無料試聴が可能です。

(ただし、調整・聴覚リハビリ等の診療報酬は別途かかります。)

試聴期間は無条件で試聴をキャンセルすることができますので無駄な出費を避けることができます。

キャンセル後は、別のIIC(見えない)や別の補聴器の試聴ができます。

ただし、別の機種の試聴は1回のみとさせていただきます。

- 注意事項

- 蝸牛と言われる音の信号を神経に伝達する信号に変換する部分が内耳にあります。蝸牛の機能が低下して 難聴を起こすのですが、難聴の期間が長くなればなるほど脳は音の情報の処理能力が低下します。

その結果言葉と騒音の分離が悪くなったり、ことばの情報を認知できなくなったりします。

「周囲騒音がやかましくて聞き取れない」とか「声は聴こえるが何を言っているのかわからない」などの現象を引き起こします。補聴器により音刺激を脳に伝え続け機能回復つまり聴覚リハビリをしなければコミュニケーション能力が上がりません。

できるだけ早く行動を

まだ何とか生活ができているので様子を見るということも考えられるでしょう。

しかし、難聴というものは、徐々に進行していき脳への音情報も減ってきます。

そうなると脳の情報処理能力も次第に減少していきます。

すると途端に言葉の聞き取り能力の低下が起こり会話がしづらくなり大きな音に対する耐性も低下しうるささが増強します。

その状態から補聴器を使って聴覚リハビリを始めるにはかなりの努力を要します。

いずれ補聴器をすることになるなら軽度難聴(40dBまで)から始めるのが理想です。遅くとも中等度(50dBまで)になるまでに始めたいものです。

補聴器外来のセッションの進め方

STEP1

STEP1

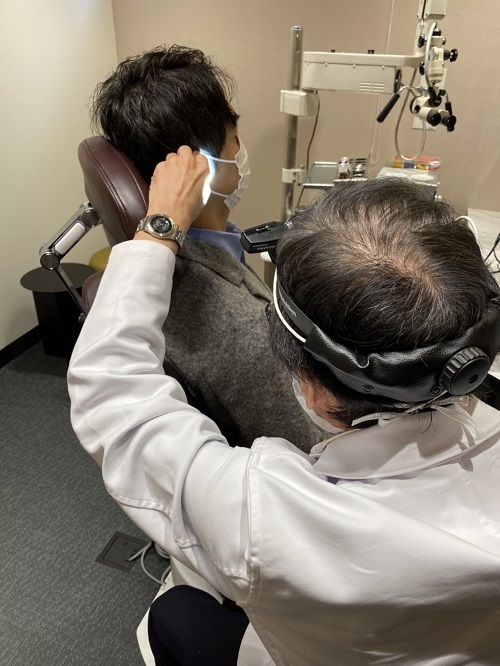

まず補聴器の装用が可能か耳の診察をします。

この時同時に鼓膜の動きが良好かどうかの検査も

いたします。耳垢が音の妨げになる場合は除去します。

STEP2

STEP2

標準純音聴力検査、標準語音聴力検査を行います。

STEP3

STEP3

診察と検査の結果を踏まえて補聴器の適応を判定いたします。

疾患がある場合の注意点などを説明いたします。

適応のない場合は代替案を提案致します。

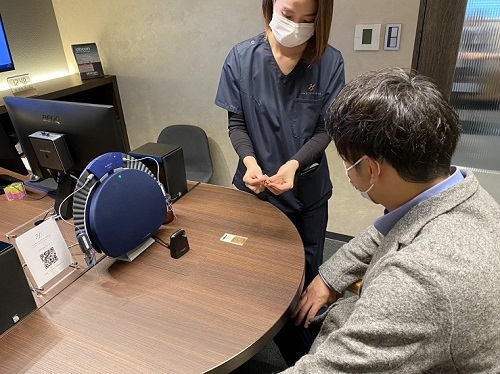

OtoLensなどの耳穴型補聴器を作る場合はこの後耳型採取いたします。

STEP4

STEP4

聴力から処方式を用いて作製した補聴器の調整を行います。

音場による閾値を測定しさらに微調整します。

STEP5

STEP5

音場でききとりの検査をして聞き取れているか確認します。

また補聴によりどれだけ改善したかをみます。

STEP6

STEP6

第1回目の補聴器外来の時は、補聴器の取り扱い保管法、装用する方法等をご指導します。

2回目のセッションからは耳のチェックとStep 4、Step 5を行います。

4~8セッションで聴覚リハビリテーションが終わり補聴器購入となります。

購入後も何度かは補聴器外来セッションを行い補聴効果についてチェックします。

想像してみてください

今まで聞こえにくいのでけげんそうな顔で人の話を聞いていたのが嘘のように今は笑顔で、会議でも商談でも苦も無くこなしているあなたの姿を。

あまり考えていても始まりません。まずは試聴することをお勧めします。

補聴器を使おうと決心して来院されるには相当な覚悟をする必要があると思います。

その覚悟に応えられるように万全の準備を整えてきたつもりです。

あなたの覚悟を託していただければ幸いに存じます。

その覚悟に応えられるように万全の準備を整えてきたつもりです。

あなたの覚悟を託していただければ幸いに存じます。